A differenza degli uragani tropicali, si formano su acque fredde grazie all’aria in quota: due aree del mare sono le più a rischio.

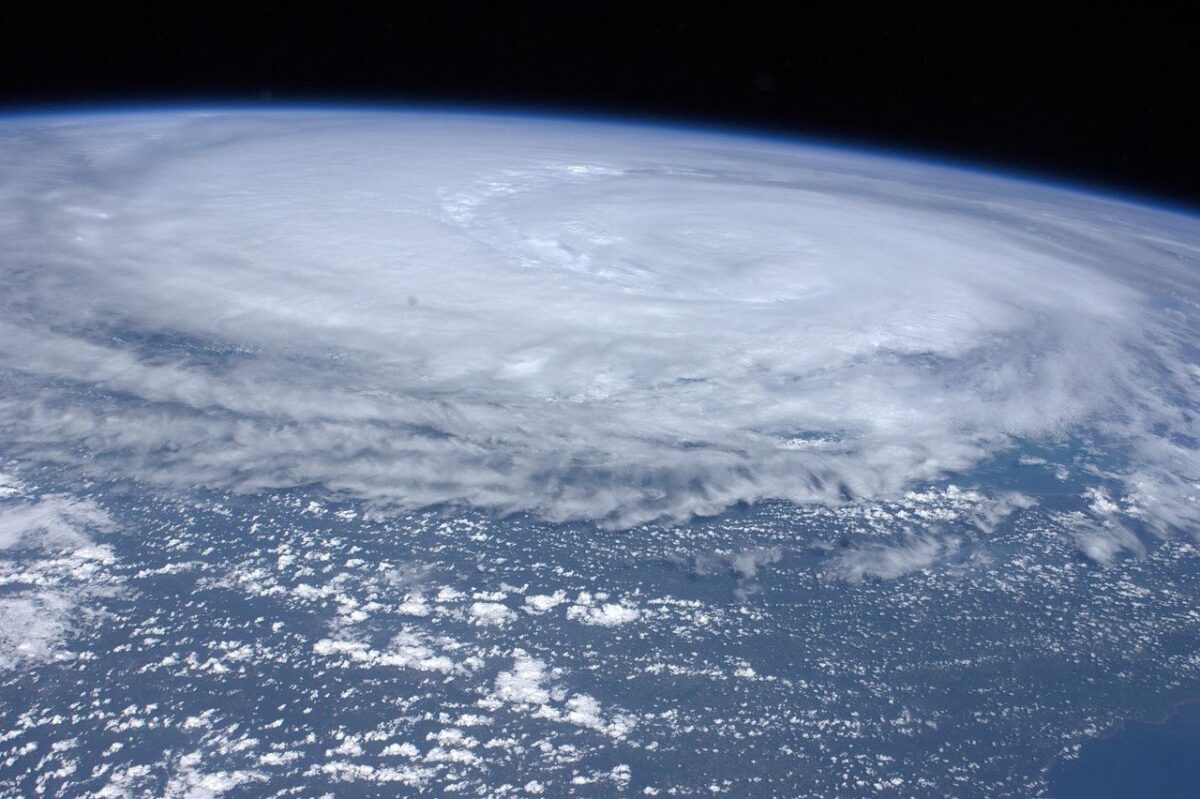

Anche se poco frequenti, i cicloni mediterranei esistono. Di norma se ne verificano uno o due all’anno, e per distinguerli dalle classiche tempeste invernali è stato coniato il termine “medicane” – fusione tra “Mediterranean” e “hurricane”. Nonostante il nome poco armonioso in italiano, il fenomeno è ben noto tra i meteorologi. I medicane condividono caratteristiche con gli uragani tropicali: venti intensi che ruotano attorno a un centro e precipitazioni torrenziali. Nel 2014, ad esempio, il medicane Qendresa colpì Malta con venti fino a 150 km/h, un’intensità notevole per il bacino mediterraneo, ma ancora lontana dai livelli degli uragani atlantici, classificati dalla scala Saffir-Simpson.

Differenze profonde rispetto agli uragani tropicali

Nonostante le somiglianze visive, i medicane sono fenomeni fisicamente distinti dagli uragani. Come spiega Yochanan Kushnir, climatologo del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, «la fisica e la dinamica dei medicane sono diverse da quelle degli uragani». I cicloni mediterranei tendono a formarsi tra autunno e inverno, a differenza degli uragani atlantici, che si sviluppano in estate e autunno. Inoltre, mentre gli uragani hanno bisogno di acque calde (almeno 27 °C) per crescere, i medicane nascono su superfici marine più fredde, intorno ai 14 °C, grazie alla presenza di aria fredda in quota. «Quindi – chiarisce Kushnir – mentre gli uragani si formano attorno a un nucleo molto caldo, i medicane nascono attorno a un nucleo più freddo».

Il futuro dei medicane: eventi isolati o minaccia crescente?

Anche se rari, i medicane possono risultare molto distruttivi. Si originano come tempeste invernali, ma se il Mediterraneo presenta acque eccezionalmente calde rispetto all’atmosfera sovrastante, si attiva una circolazione ascensionale che alimenta la tempesta, trasformandola in un ciclone più organizzato e pericoloso. Le aree più favorevoli alla loro formazione sono due: una tra Spagna e Sardegna, l’altra nel Mar Ionio, dove si è sviluppato Numa. Secondo Kushnir, l’aumento delle temperature superficiali del mare potrebbe intensificare questi eventi, rendendoli più frequenti e, potenzialmente, comparabili ai veri uragani. Uno scenario che, pur restando ipotetico, merita attenzione.