Dalle celebri Perseidi alle rare tempeste meteoriche: ecco come si formano le piogge di meteore e perché ritornano ogni anno con incredibile puntualità.

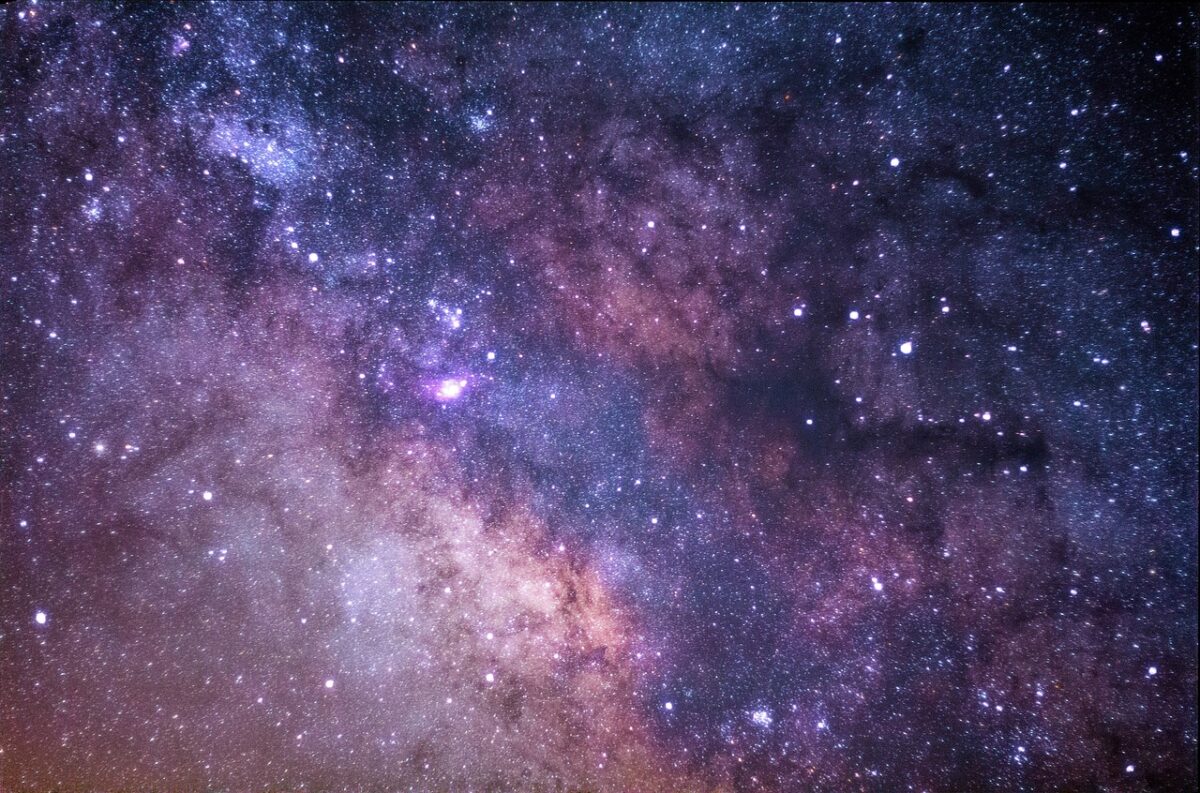

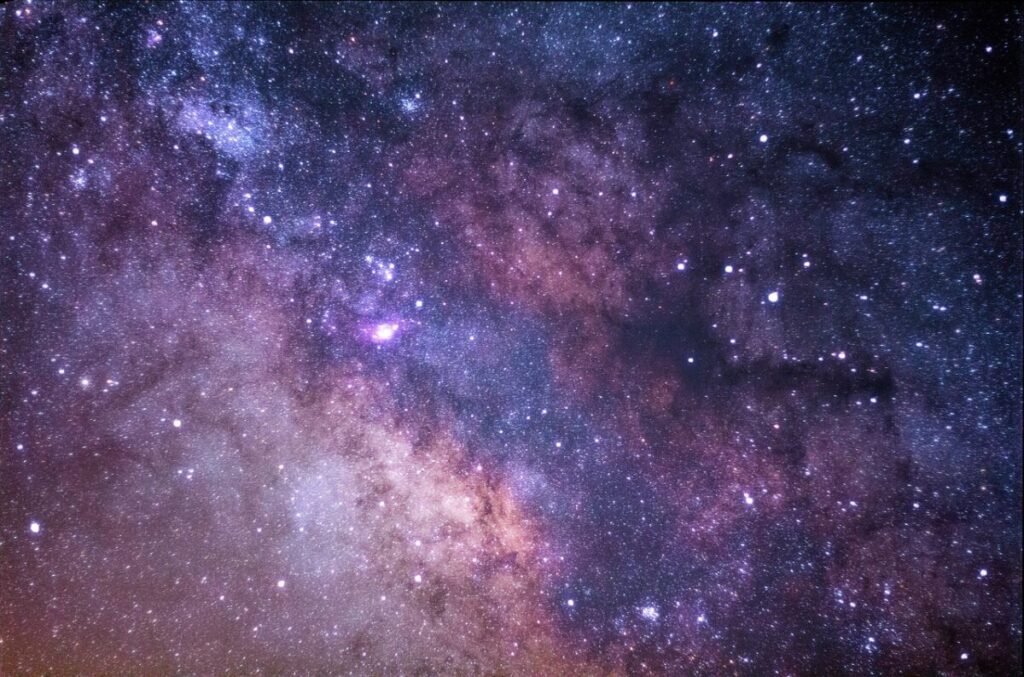

In certe sere d’estate, basta alzare lo sguardo per cogliere un istante magico: una striscia luminosa attraversa il cielo, rapida e silenziosa. Quelle che chiamiamo “stelle cadenti” sono in realtà meteore, minuscoli frammenti cosmici che bruciano nell’atmosfera. In alcuni momenti dell’anno, però, questo spettacolo si ripete con intensità sorprendente e regolarità quasi matematica. È il fenomeno degli sciami meteorici, eventi in cui la Terra attraversa dense regioni dello spazio cariche di polvere e detriti lasciati da comete o asteroidi. Ogni anno, nel cuore di agosto, milioni di occhi si puntano verso le lacrime di San Lorenzo: ma cosa sappiamo davvero di questi eventi celesti?

Cos’è uno sciame meteorico e perché si verifica

Uno sciame meteorico si verifica quando si contano più di dieci meteore visibili in un’ora. In alcuni casi eccezionali, questo numero può salire vertiginosamente oltre le mille unità: è allora che si parla di tempesta meteorica, come quelle documentate nel 1833 e nel 1866. Ma cosa causa questi fenomeni? Quando la Terra, durante il suo giro attorno al Sole, attraversa le orbite di vecchie comete o asteroidi, incontra una “ciambella” invisibile di frammenti che orbitano assieme al corpo progenitore. Questi detriti – piccole pietre o granelli di polvere – bruciano a contatto con l’atmosfera terrestre, generando le scie luminose che affascinano da secoli. E poiché la Terra torna ogni anno negli stessi punti dell’orbita, gli sciami si ripetono nelle medesime date.

I principali sciami: dalle Perseidi alle Leonidi

Tra i circa venti sciami principali conosciuti, le Perseidi sono senza dubbio le più popolari. Attive tra il 17 luglio e il 24 agosto, raggiungono il picco intorno al 12 agosto. Sono legate alla cometa Swift-Tuttle e, per la loro spettacolarità, sono tradizionalmente note come “lacrime di San Lorenzo”. Le Leonidi, associate alla cometa Tempel-Tuttle, sono visibili a novembre e, sebbene di intensità media, sono ricordate per eventi storici spettacolari, come le tempeste del XIX secolo. Altri sciami degni di nota includono le Geminidi (3–19 dicembre), generate dall’asteroide 3200 Phaethon, e le Quadrantidi (28 dicembre–12 gennaio), probabilmente residui di una cometa estinta. Non mancano poi le Liridi in aprile, legate alla cometa Thatcher, e le Eta Acquaridi, in maggio, originate dalla celebre cometa di Halley.

Perché hanno nomi di costellazioni? Una questione di prospettiva

Tutti i frammenti che compongono uno sciame meteorico seguono orbite simili. Per questo, quando entrano nell’atmosfera, sembrano arrivare dallo stesso punto nel cielo: il radiante. In realtà si tratta solo di un effetto prospettico, ma è proprio la posizione apparente del radiante a dare il nome allo sciame. Così le Perseidi sembrano provenire dalla costellazione di Perseo, le Leonidi dal Leone, le Ursidi dall’Orsa Minore, e così via. Un dettaglio affascinante, che unisce osservazione e mitologia, trasformando il cielo notturno in un palcoscenico di meraviglie ricorrenti e cariche di storia.